はじめに

日本の包装関連企業にとって、海外市場への展開はますます重要な戦略課題である。国内市場は人口減少や需要の成熟化により成長が鈍化し、各社は新興市場での成長機会を模索している。中でも経済成長が著しく人口1億人を超えるベトナムは、有望な進出先として注目されている。ベトナムの包装業界は食品・飲料、医薬品、電子商取引(EC)など幅広い産業を下支えする重要分野であり、急速な発展を遂げている。本レポートでは、日本の包装関連企業が直面する共通課題とベトナム市場への進出可能性について、現地包装市場の規模・成長性、需要動向、主要プレーヤーや競争環境、環境規制への対応などを網羅的に分析し、戦略的検討ポイントと今後の展望を示す。

包装業界とは

包装業界は、商品を収納、保護、輸送、宣伝するための製品を製造・供給する分野である。包装は単なる保護のための外装にとどまらず、マーケティング戦略において重要な役割を果たし、製品の価値を高め、消費者の利便性、美しさ、持続可能性に対する高まる要求に応える。

ベトナムでは、包装業界は素材や用途に基づいて以下の主要なセグメントに分けられる。

プラスチック包装:最も多くの企業が属しており(ベトナムの包装業界企業の約65%)、柔軟性、低コスト、そして食品、飲料、化粧品、医療分野での広範な利用可能性により市場を占めている。

紙・段ボール包装:電子商取引の急成長とリサイクル素材の使用トレンドにより、急速に成長している。

金属包装:主に高級食品や飲料業界で使用されており、耐久性とリサイクルの容易さが特徴。

環境に優しい包装:生物由来の素材(PLAやサトウキビなど)やリサイクル素材を使用した製品が含まれ、法規制と環境意識の高まりによって推進されている。

要するに、包装の材料にはプラスチック、金属、ガラス、紙など多種多様な素材が使用されており、最近では環境配慮型素材(リサイクル可能な素材や生分解性素材など)の需要も増加している。

日本の包装関連企業が直面する共通課題・認識

日本の包装資材業界は近年、大きな転換期を迎えている。各社に共通する外部環境上の課題として、以下の5点が指摘できる。

- コスト圧力の高まり: 顧客から包装コスト削減の要求が強まっている

。加えて環境配慮の観点から、プラスチックから紙素材への切り替えが進みつつあり、従来よりコスト高の素材への移行が企業収益を圧迫している。

- 小口・高頻度配送への対応: ネット通販(EC)の普及により、小口で高頻度の配送ニーズが増加している。一度にまとめ買いせず随時注文する消費行動に合わせ、効率的な梱包・物流体制への対応が課題となっている。

- 国内需要の停滞: 日本国内市場は人口減少により長期的に需要縮小が避けられない状況である。国内顧客だけに依存したビジネスモデルでは成長が頭打ちとなる懸念が高まっている。

- ニーズの多様化: 消費者の嗜好多様化に伴い、誰にでも開けやすい包装、廃棄しやすい簡易梱包、食品ロスを減らす小分け包装など、提供すべきソリューションが細分化・高度化している。

- 競争激化: 国内市場が成熟する一方で、海外メーカーが日本市場に参入して競合が増加している。国内企業は付加価値提案や効率化を進めなければシェア低下が避けられない状況である。

以上の課題認識から、多くの日本企業は新興市場への進出や事業構造の転換を模索している。特に環境対応は避けて通れないテーマであり、脱プラスチックやリサイクル対応など持続可能性包装への取り組みが業界共通の最重要課題となっている。

ベトナム包装市場の現状と成長性

ベトナム包装市場は東南アジア地域でも屈指の高成長市場である。

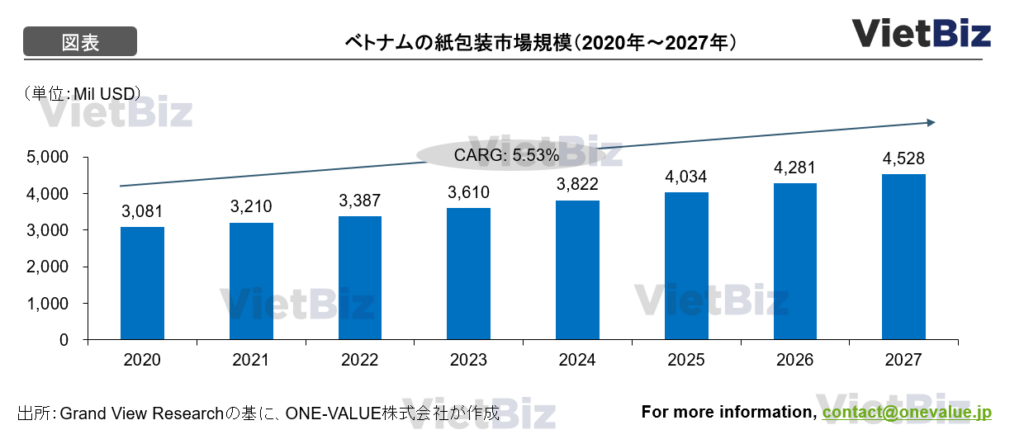

2024年時点で紙の包装市場規模は推定3,822 Mil USD程度に達しており、その後も2020年から2027年の間に年率5.53%で成長すると予測されている。特に電子商取引の拡大と内需の伸びに牽引され、2025年のベトナム紙製包装市場規模は約2,850 Mil USDに達し、2027年には4,528 Mil USDに拡大する見込みである。

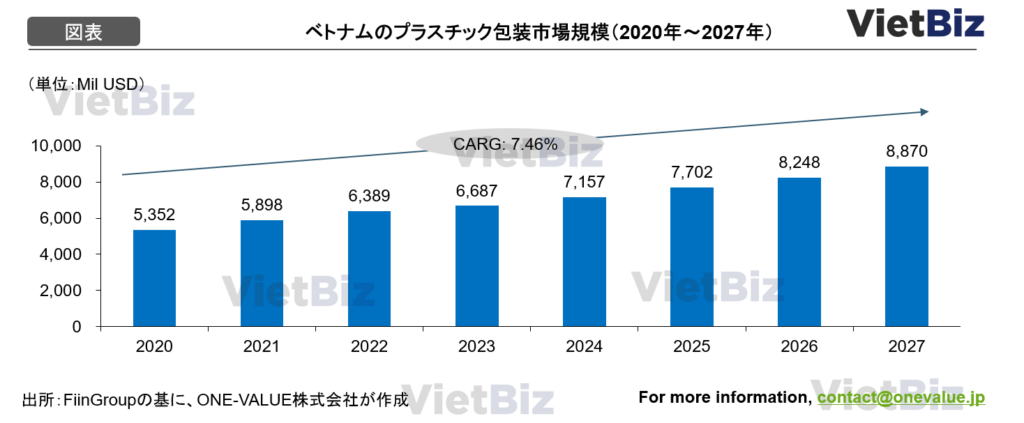

ベトナムのプラスチック包装市場規模に関しては、FiinGroupによると、2024年に7,157 Mil USDに達し、CARGは7.46%(2020年~2027年)になると予想されている。こうした堅調な成長の背景には、以下のような要因がある。

- 旺盛な消費需要と経済成長: 近年の急速な経済発展により中間所得層が台頭し、食品・飲料や日用品を中心にパッケージされた製品の需要が高まっている

。 GDP成長率は2024年も7.09%と安定して推移しており、内需拡大が包装需要を下支えしている。

- Eコマースの急成長: ベトナムのEC市場は年率18-25%で成長しつつあり、2030年には市場規模63 Bil USD(2024年の約3倍)に達するとの予測もある。オンライン販売の拡大に伴い、配送用の段ボール箱や簡易包装材の需要が急増している。実際、軽量で環境に優しい梱包ソリューションへの関心が高まり、市場成長を一段と加速させている。

- 有利な貿易協定の活用: ベトナム政府はEUや日本とのEPA、CPTPP、RCEPといった自由貿易協定を相次ぎ締結し、包装資材の輸出入関税が大幅に削減されている。これにより現地企業は海外市場への参入機会を得ており、輸出向け包装生産も活発化している。

現在、国内には約900の包装工場が操業しており、その約70%がホーチミン市やビンズオン省、ドンナイ省といった南部地域に集中している。2023年には世界的な景気減速の影響で一時的に包装材の輸出入額が前年同期比6.6%に落ち込むなど減速もみられたが、政府の景気刺激策や主要企業の投資継続により業界関係者は先行きに楽観的な見方を崩していない。素材別に見ると、依然としてプラスチック包装が主力だが(食品・飲料向けを中心に市場の約半分を占める)、電子商取引の普及や消費者の環境意識向上に伴い紙製包装の比重が高まっている。金属製の缶やチューブ容器などは高級食品・飲料分野でニッチな需要を持ち、ガラス容器も一定の市場を保有するなど、用途に応じた多様な素材が市場を構成している。

ベトナム包装市場における多様化する需要とニッチ市場の可能性

ベトナムの包装需要は量的拡大だけでなく、質的にも多様化している。まず顕著なのが環境配慮型包装へのニーズ拡大である。調査会社ニールセンによれば、ベトナム人消費者の86%がエコ包装に追加費用を払ってもよいと考えており、この志向に応える形で企業各社はリサイクル可能・生分解性素材へのシフトを進めている。政府も2024年からメーカーに包装廃材の再資源化責任を課し、2030年までに使い捨てプラスチック製造・輸入を段階的に禁止する方針を打ち出しており、サステナブル包装は今後主流となることが確実だ。

環境分野以外でも、高付加価値な包装ニーズが生まれている。例えば富裕層の増加に伴い、高級感のあるパッケージデザインやギフト向けの凝った装丁への需要が伸びている。また利便性重視の観点から、再封可能なチャック付き袋や開封しやすい蓋など、使い勝手を向上させる包装も注目されている。食品分野では一人暮らし世帯向けの小容量包装や、電子レンジ調理に対応した容器など、新しいアイデアの商品包装が市場に受け入れられている。

さらに技術面でも、包装の高度化が進んでいる。ベトナム企業は食品の衛生管理やトレーサビリティ確保のため、デジタル印刷やQRコード・RFIDを用いたスマート包装といった先端技術を試行し始めている。実際、日本企業が持つスマート包装技術やバイオ素材開発力は、ベトナム側にとって不足する分野であり、近年のM&Aを通じて技術移転も行われている。高度な技術を要するニッチ領域では依然として外資系が強く、例えば牛乳・清涼飲料向けの紙容器(無菌パック)市場はスウェーデンのテトラパック社やドイツのコンビブロック社が先行している。品質や安全性で差別化できる企業にとって参入余地のある市場と言える。医薬品包装なども含め、規制対応や品質保証を武器に付加価値を提供できる分野では、日系企業にもニッチ攻略のチャンスがある。

ベトナム包装関連企業の主要プレイヤーと競争環境

ベトナムの包装産業は企業数が非常に多く、中小企業も乱立する分散市場である。一方で上位には有力企業が存在し、近年は外資による大型買収や合弁が相次いで業界再編が進んでいる。

以下に主要企業と資本関係の一例を示す。

スウェーデン資本のTetra Pak Vietnamは、 先進充填技術で紙容器(無菌パック)を製造し、この分野でベトナムのトップ企業である。ベトナム資本のAn Phat Holdingsは、バイオプラスチック素材を用いた包装製品で国内最大手で、レジ袋等を製造している。プラスチック容器・日用品大手のDuy Tan Plastics社 は、リサイクル技術に強み があり、タイSCGパッケージングが株式70%を取得している。同じくタイSCGグループが株式94%を取得している Bien Hoa Packaging社は、ユニリーバなど多国籍企業向けの供給能力を持つ段ボール等紙器包装大手である。2018年に日本・名和産業(名和パックス社)が買収した Saigon Trapaco社は、柔軟包装などで実績ある有力企業で、米Crown Holdingsの現地法人 Crown Dong Nai社は、アルミ缶など金属包装で最大手で、国内飲料メーカー各社に供給している。

外資勢では他にも、米Ball社とタイTBC社の合弁によるTBC-Ball Vietnam社(飲料缶製造)や、独Combibloc 社、蘭DSM社(持続素材開発)などがベトナム市場で存在感を示している。地場系でRang Dong Plastics社やSovi包装社、Goldsun社など老舗・大手がひしめき、国営系では印刷・包装大手のLiksin社がある。

競争環境としては、素材別・製品別に国内企業と外資系の棲み分けも見られる。例えばPETボトルやプラスチック容器分野ではTan Tien社やRang Dongといった国内勢が強い一方、紙器分野では前述のTera Pak社など外資がハイエンド市場を押さえている。また国内企業の多くは原材料の80〜90%を輸入に頼っているため、原油価格変動による生産コスト高や為替リスクも抱えており、資本力や調達ネットワークで勝る外資との提携に活路を見出す動きも活発だ。実際、タイのSCGグループは2015年に軟包装大手 BATICO 社の株式80%を買収し、2020年には前述の Bien Hoa Packaging社を94%子会社化、さらに2021年にはDuy Tan社 の株式70%取得を発表するなど、大型M&Aで市場シェアを急拡大している。日本企業も同様に、名村工業や凸版印刷が現地合弁会社を設立した例や、王子ホールディングスが段ボール事業で進出するなどの動きが見られる。ベトナム包装市場は今後、こうした業界再編と技術競争が一層進み、競争環境がダイナミックに変化していくと考えられる。

ベトナム進出に向けた戦略的検討ポイント

上述の成長市場であるベトナムへの進出を検討するにあたり、日本企業は以下のような戦略ポイントを考慮するとよい。

- 参入形態の選択: 現地企業の買収や合弁による既存基盤の活用と、自社工場の新設による独自展開には、それぞれに利点がある。M&Aによる迅速な市場参入は実績ある戦略であり、実際タイSCGグループは複数の大手包装企業を買収しシェア拡大を果たしている

。自社単独進出の場合でも、現地パートナーとの協業によって販路構築を図るなど柔軟な戦略が求められる。

- 差別化要素の活用: 日本企業が持つ高品質・高機能な包装技術を武器に、市場での差別化を図る。特にスマート包装(QRコードやRFID活用)や環境配慮素材など先進分野では日本企業の知見が活かせる。現地のニーズを満たしつつ国際基準に適合した製品提供ができれば、競争優位を築きやすい。

- 現地市場への適応: ベトナムの商習慣や消費者嗜好に合わせた製品展開が重要である。例えばパッケージデザインやサイズを現地文化や用途に最適化し、過剰包装を避けながら商品価値を高める工夫が求められる。現地スタッフや取引先からのフィードバックを得て製品改良に活かす体制も必要だ。

- サプライチェーンとコスト管理: 原材料調達から物流まで一貫したコスト管理戦略が利益確保の鍵となる。ベトナムでは原料の現地調達率向上やリサイクル材の活用が課題であり、進出企業は素材メーカーやリサイクル業者との連携を検討すべきである。輸入原料に頼る場合も、為替変動リスクを織り込んだ価格戦略や在庫戦略が重要だ。

- 立地と生産拠点戦略: 南部には食品・飲料工場が集積し包装需要が大きいため、ホーチミン市近郊への拠点設置は物流面で有利である。一方、北部でもハノイ周辺で電子機器や医薬品産業が育ちつつあり、狙う顧客業界に応じた立地選定が必要となる。加えて、ベトナムを域内輸出拠点と位置付ける戦略も有効である。FTAにより日本や欧米向け輸出時の関税恩恵が得られるため、ベトナム工場から第三国市場へ包装材を供給するビジネスモデルも視野に入る。

- 人材活用とガバナンス: 進出後は現地の豊富で質の高い労働力を有効活用しつつ、日本本社の持つ生産管理ノウハウや品質管理手法を移転していくことが望ましい。現地マネジメントにおいては法令順守とコンプライアンス体制を整え、環境規制への適合や労働環境の整備などCSR面でも信頼を獲得する努力が必要である。現地パートナー企業や行政との関係構築も円滑な事業運営に欠かせない。

まとめと今後の課題

ベトナムの包装市場は高い成長を続けており、少なくとも今後数年はこのトレンドが継続する見通しである。国内経済の発展とともに包装ニーズは高度化・多様化し、企業間競争は激しさを増すだろう。もっとも、技術革新や持続可能性への取り組みによって市場全体の付加価値は一段と高まり、消費者・産業双方にとって質の高い包装ソリューションが提供されていくと期待される。ベトナム政府の支援策やグローバル企業からの投資流入も追い風となり、包装産業は今後ますます存在感を増す「新興勢力」として成長を遂げる可能性が高い。

日本の包装関連企業にとって、ベトナム市場は停滞する国内需要を補い成長機会を提供してくれる有望なフィールドである。ただし安易な参入は禁物であり、上述した課題と戦略ポイントを踏まえた周到な準備が必要だ。現地の需要動向や競合動向を正しく見極め、自社の強みを適切に投入できれば、ベトナム市場で持続的な成功を収めることができるだろう。

ベトナム経済・ビジネス関連の有料レポートはこちらからもご覧いただけます。